日本と東欧の練習は何が違うのか

スポンサーリンク

Follow @plassper

こんにちは!U16対象の合宿,小休暇+親の観光ガイド,ザグレブで大学生と個人練習と家にいない期間が10日程あったので更新ができませんでした...

そして,なんの準備もないまま団体戦に出て,たまにやる肩の亜脱臼が発動したりとバタバタしてて.

試合はなんとか勝てたので良かったです...

楽しみにしてくれている方(果たしているのか?笑)申し訳ありません...

せっかく中学生年代の合宿を終えてきたので,今年の合宿を終えて考えたことをまとめたいと思います.

というわけで,今回は柔道の練習方法,練習のあり方に関する記事です!!

テーマはタイトルの通り,日本とクロアチア(東欧)で中学生年代の練習の違いは何なのか?です.

この記事が皆さんなりにより良い練習方法を考案する手助けになると幸いです.

小学生はどうなの?

その前に.

大前提として,私は日本またはヨーロッパの方が優れているとか,これじゃいかんとかそういったことを言いたいわけではありません.

それぞれのいいところ,国民性やグローバリズムなんかを考慮しながら子どもたちがより良い環境でスポーツに取り組めるように我々大人も考えて行動していくべきだよねー,ってことです.

そして,本題に入る前に小学生年代の子たちはどうなのかということを簡単に説明しておきます.

クロアチアでは9月から新学期,学年が一つ上がります.それに合わせて一年間何かしらのスポーツクラブに所属するということが多いようです.

もちろん不動の一番人気はサッカー,柔道も礼や受身を習わせたいと送り込む親もいるとか.

スポーツクラブは学校とは関係ないのでクラブによってスケジュールや会費も異なります.(あまりそこで差はありませんが...)

一年間で通うスポーツクラブを変える子,数回体験して来なくなる子,掛け持ちする子,週1回だけ練習にくる子など家庭ごとに様々な形態があります.

一つのスポーツをずっと続ける子や一年他のスポーツを経験して戻ってくる子ももちろんいます.

数年は同一スポーツを続けることが主流である日本と,毎年スポーツを変える子が多いクロアチア.

スポーツの習い方にも違いがあることが頭に入ったところでようやく本題に入ります.

練習メニューについて

テーマは中学生年代の練習の違いは何なのかでしたね.なぜ中学生なのかというと小学生はとにかく楽しくやって小さな成功体験を重ねていくことが大事だと考えているからです.

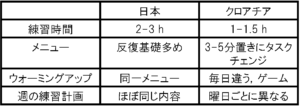

本題に入ります.私の完全な独断と偏見で簡単に対比の表を作りました.

気になるところは練習時間の相違,内容が同じ(日本)かコロコロ変わるか(クロアチア)ってことですかね.これを見るだけでも日本は何かを習得すること,クロアチアは飽きさせないことに主眼を置いていることがわかりますね.

おれたちは日本人とは違うから反復練習できないとよく言われますが,,,

残念ながら日本人も反復練習が趣味なわけじゃありません.

ここからは,なぜこのような違いが出てくるのかということについて,私なりの見解を述べていきたいと思います.

コーチはどんなことを考えなければならない?

ここまで練習メニューの違いを述べてきましたが,ここからはコーチの立場からなぜ?をまたまた独断と偏見でまとめていきます.

まず,両者の間で決定的に異なる構造として,以下のことがあります.

日本:学校の活動である

クロアチア:地域のクラブチームに所属する

当たり前だろと思う方もいるかと思いますが付き合ってください.ここでは教師の負担がーーといった問題は置いて,だから何が違うのかということが大事です.

つまり,

「学校の活動」を行っている日本の中学生は,休む選択肢がなく,

「地域のクラブチーム」に所属しているクロアチアの中学生年代の子どもは,休むかどうかを決められるという違いが生まれます.

実際に月曜日は20人,水曜日は8人とかもけっこうあります...

といったようなことからクロアチアのコーチは,子どもたちに飽きられないように考慮しなければいけないということですね.

「明日も反復練習か...つまんないし明日は休んで来週からまた行こーっと」てことになったら困るってことです.日本ではあまり考えられない状況ですね.

日本では技術の習得に集中できる反面,義務感が生まれすぎてしまいますよね.俗に言う体育会系とか脳筋とか言われるやつです.(個人的には好きな言葉じゃないですが)

では,これらの問題を解決するにはどうすればいいのでしょうか.

楽しく反復練習をする?

結論から言うと,楽しく反復練習をします.

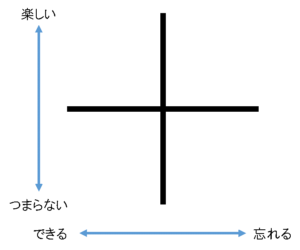

この図は両者の長所と短所を大きく分けたものです.

「楽しい」「忘れる」の右上がクロアチアの練習,「つまらない」「できる」の左下が日本の練習と便宜的に定義しています.

ですが,一番いいのは「楽しくて」「できる」右上の状態ではないでしょうか.

どんなことをするかというと,反復練習の中に思考する要素を追加して単純作業の要素をなるべく減らすようにします.

なにか道具を使うのもいいかもしれませんね.

そして,少しずつ運動を複雑にしていって(運動の中身を変えて)成功の回数を増やす.

こんな感じになれば良い循環で練習ができるのかなーと思っています.

皆さんのとっておきもあれば教えてください!

今回はこのくらいで.ではまた!

スポンサーリンク

-

前の記事

PLASSPER スタート! 2018.10.05

-

次の記事

スポーツを通じて国際貢献? 2018.11.18